Jurnalis Publik Dan Pojok Desa.

Kontra-Sistemik, Surplus Value, dan Problem Eksploitasi Horizontal

Kamis, 17 Juli 2025 20:39 WIB

Dalam sejarah pemikiran ekonomi, konsep surplus value yang dikembangkan oleh Karl Marx menandai titik balik fundamental.

Oleh : Ahmad Wansa Al-faiz.

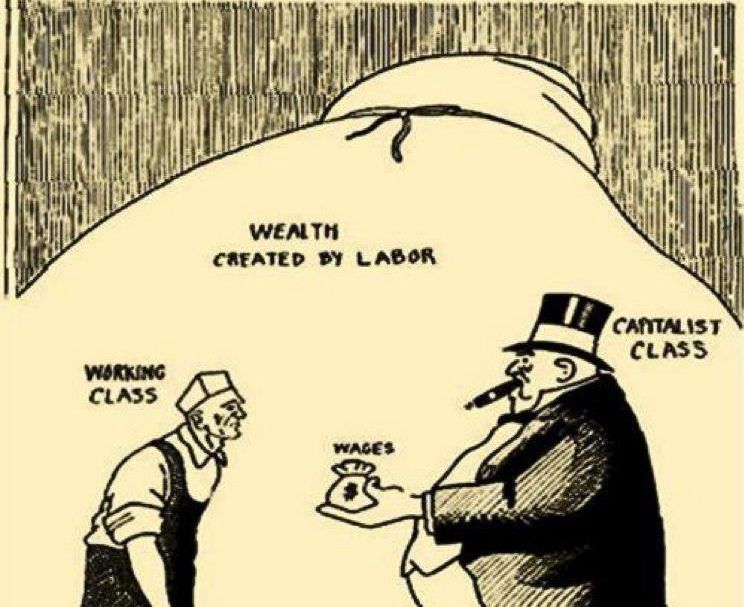

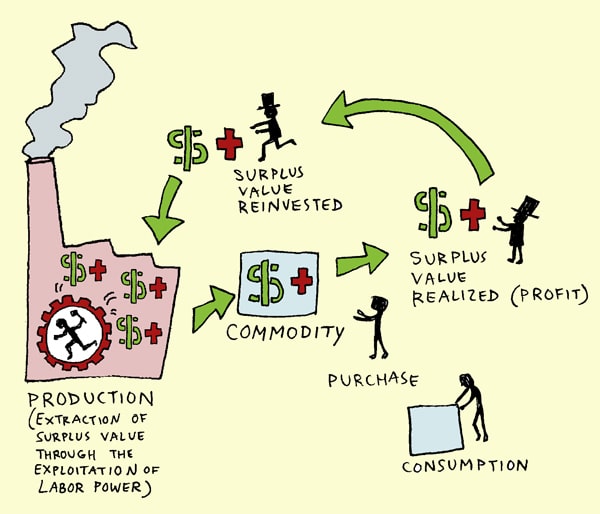

Dalam sejarah pemikiran ekonomi, konsep surplus value yang dikembangkan oleh Karl Marx menandai titik balik fundamental dalam memahami relasi produksi kapitalis. Marx (1867) dalam Das Kapital mengungkap bahwa surplus value merupakan "nilai lebih yang dihasilkan oleh tenaga kerja di atas nilai yang diperlukan untuk reproduksi tenaga kerja itu sendiri." Konsep ini tidak hanya menjelaskan mekanisme akumulasi kapital, tetapi juga membongkar struktur eksploitasi yang inheren dalam sistem kapitalis.

Namun, relevansi teori Marx dalam konteks ekonomi kontemporer menghadapi tantangan epistemologis yang kompleks. Problema eksploitasi horizontal yang diidentifikasi Marx kini telah bertransformasi menjadi bentuk-bentuk yang lebih halus namun tidak kalah sistemik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi teoretis yang mampu mengintegrasikan semangat kontra-sistemik Marx dengan realitas ekonomi modern, khususnya dalam merumuskan konsep manfaat sebagai tujuan keadilan, bukan kemapanan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi konsep surplus value dari paradigma eksploitasi menuju paradigma manfaat yang berkeadilan. Pertanyaan fundamental yang hendak dijawab adalah: bagaimana konsep manfaat dapat direkonstruksi sebagai alternatif terhadap kemapanan ekonomi yang melanggengkan eksploitasi horizontal ?

Surplus Value Sebagai Fondasi Kritik Kontra-Sistemik.

Marx (1867) mendefinisikan surplus value sebagai selisih antara nilai yang dihasilkan oleh buruh dalam proses produksi dan upah yang mereka terima. Konsep ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana kapitalis memperoleh keuntungan melalui eksploitasi tenaga kerja. Dalam perspektif Marx, surplus value bukanlah fenomena alamiah melainkan produk dari relasi sosial produksi yang historis dan dapat diubah.

Karakter kontra-sistemik teori Marx terletak pada kemampuannya untuk mengungkap kontradiksi internal sistem kapitalis. Harvey (2010) mencatat bahwa "Marx tidak hanya mendeskripsikan kapitalisme, tetapi juga mendemonstrasikan bagaimana sistem ini mengandung benih-benih kehancurannya sendiri." Surplus value, dalam konteks ini, bukan hanya kategori ekonomi tetapi juga instrumen kritik ideologis terhadap naturalisasi hubungan produksi kapitalis.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, konsep surplus value menghadapi problema interpretasi yang beragam. Beberapa aliran pemikiran Marxis ortodoks cenderung menjadikan konsep ini sebagai dogma yang kaku, sementara revisionis seperti Bernstein (1899) meragukan relevansi teori nilai kerja dalam ekonomi modern. Dialektika antara ortodoksi dan revisionisme ini mengindikasikan perlunya rekonstruksi konseptual yang lebih dinamis.

Problema Eksploitasi Horizontal dalam Ekonomi Modern.

Konsep eksploitasi horizontal yang dikembangkan Marx mengacu pada relasi eksploitatif antar kelas dalam struktur produksi. Berbeda dengan eksploitasi vertikal yang bersifat hierarkis, eksploitasi horizontal terjadi dalam relasi yang tampaknya setara namun sesungguhnya asimetris. Roemer (1982) mengembangkan teori eksploitasi yang menunjukkan bahwa eksploitasi dapat terjadi melalui distribusi aset yang tidak setara, bahkan tanpa adanya koersi langsung.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, problema eksploitasi horizontal mengalami transformasi yang signifikan. Hardt dan Negri (2000) dalam Empire mengidentifikasi munculnya "kerja immaterial" yang mengubah karakter eksploitasi. Eksploitasi tidak lagi terbatas pada ekstraksi surplus value dari kerja fisik, tetapi juga mencakup apropriasi kreativitas, pengetahuan, dan komunikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa problema eksploitasi horizontal tetap relevan, meskipun dalam bentuk yang lebih kompleks.

Standing (2011) memperkenalkan konsep "prekariat" untuk menggambarkan kelas pekerja baru yang mengalami ketidakamanan kerja yang sistemik. Prekariat tidak hanya mengalami eksploitasi dalam bentuk upah yang rendah, tetapi juga dalam bentuk ketidakpastian sosial dan ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa problema eksploitasi horizontal telah berevolusi menjadi forma-forma yang lebih halus namun tidak kalah sistemik.

Rekonstruksi Konsep Manfaat: Dari Utilitas Menuju Keadilan.

Konsep manfaat (benefit) dalam ekonomi konvensional umumnya dipahami dalam kerangka utilitas individual. Utilitarianisme klasik, sebagaimana dikembangkan oleh Bentham (1789) dan Mill (1863), mendasarkan evaluasi ekonomi pada kalkulasi kebahagiaan atau kepuasan individual. Namun, pendekatan ini mengabaikan dimensi struktural dan distributif dari manfaat ekonomi.

Sen (1999) dalam Development as Freedom mengkritik pendekatan utilitarian yang reduksionis. Sen mengusulkan pendekatan "kapabilitas" yang menekankan pada kemampuan individu untuk mencapai fungsi-fungsi hidup yang bermakna. Konsep manfaat, dalam perspektif Sen, tidak dapat dipisahkan dari keadilan distributif dan kesempatan yang setara. Ini menandai pergeseran dari pemahaman manfaat sebagai utilitas individual menuju manfaat sebagai keadilan sosial.

Rawls (1971) dalam A Theory of Justice memberikan kontribusi penting dalam rekonstruksi konsep manfaat. Prinsip perbedaan (difference principle) Rawls menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Konsep manfaat, dalam kerangka Rawlsian, harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap keadilan distributif, bukan efisiensi ekonomi semata.

Manfaat Sebagai Tujuan Keadilan: Kritik Terhadap Kemapanan.

Kemapanan ekonomi (economic establishment) mengacu pada struktur institusional yang melanggengkan distribusi sumber daya dan kekuasaan yang tidak setara. Kemapanan bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga ideologis, karena melibatkan naturalisasi hubungan produksi yang historis. Gramsci (1971) menunjukkan bagaimana hegemoni kapitalis dipertahankan melalui konsensus ideologis, bukan hanya koersi ekonomi.

Konsep manfaat sebagai tujuan keadilan menuntut dekonstruksi terhadap kemapanan ekonomi. Hal ini bukan berarti penolakan total terhadap mekanisme pasar, melainkan rekonfigurasi institusional yang mengutamakan keadilan distributif. Polanyi (1944) dalam The Great Transformation menunjukkan bahwa pasar bukanlah fenomena alamiah, melainkan konstruksi sosial yang dapat diubah melalui intervensi politik dan institusional.

Stiglitz (2012) dalam The Price of Inequality mengargumentasikan bahwa ketidaksetaraan yang ekstrem tidak hanya merusak kohesi sosial, tetapi juga efisiensi ekonomi. Konsep manfaat harus direkonstruksi untuk mencakup dimensi keadilan distributif, tidak hanya efisiensi alokatif. Ini menuntut transformasi fundamental dalam cara kita memahami tujuan aktivitas ekonomi.

Dialektika Kontra-Sistemik: Dari Kritik Menuju Konstruksi.

Semangat kontra-sistemik Marx tidak dapat dipahami sebagai penolakan total terhadap sistem ekonomi, melainkan sebagai kritik imanen yang bertujuan transformatif. Horkheimer dan Adorno (1944) dalam Dialectic of Enlightenment menunjukkan bahwa kritik yang autentik harus bersifat dialektis, yaitu mengintegrasikan momen negatif (kritik) dengan momen positif (konstruksi).

Dalam konteks rekonstruksi konsep manfaat, dialektika kontra-sistemik mengharuskan kita untuk tidak hanya mengkritik kemapanan yang ada, tetapi juga merumuskan alternatif yang konstruktif. Hal ini memerlukan sintesis antara kritik Marx terhadap surplus value dengan teori-teori keadilan kontemporer. Habermas (1981) dalam Theory of Communicative Action mengusulkan paradigma komunikatif sebagai alternatif terhadap rasionalitas instrumental yang dominan dalam ekonomi kapitalis.

Fraser (2013) dalam Fortunes of Feminism mengembangkan konsep "triple movement" yang mengintegrasikan redistribusi, rekognisi, dan representasi sebagai dimensi keadilan. Konsep manfaat, dalam perspektif Fraser, harus mencakup tidak hanya redistribusi ekonomi, tetapi juga rekognisi kultural dan representasi politik. Ini menunjukkan bahwa rekonstruksi konsep manfaat memerlukan pendekatan yang holistik dan multidimensional.

Implikasi Praktis: Menuju Ekonomi Manfaat Yang Berkeadilan.

Rekonstruksi konsep manfaat sebagai tujuan keadilan memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam kebijakan ekonomi. Pertama, diperlukan redefinisi terhadap indikator kemakmuran yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan GDP, tetapi juga pada distribusi dan keberlanjutan. Stiglitz Commission (2009) merekomendasikan penggunaan indikator yang lebih komprehensif yang mencakup dimensi sosial dan lingkungan.

Kedua, diperlukan reformasi institusional yang mengutamakan partisipasi demokratis dalam pengambilan keputusan ekonomi. Konsep "economic democracy" yang dikembangkan oleh Dahl (1985) menunjukkan bahwa legitimasi sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari partisipasi demokratis. Ini menuntut transformasi dalam struktur corporate governance dan regulasi keuangan.

Ketiga, diperlukan rekonfigurasi terhadap sistem distribusi yang mengutamakan keadilan sosial. Universal Basic Income (UBI) yang dipromosikan oleh Van Parijs (1995) merupakan salah satu proposal yang berusaha mengatasi problema eksploitasi horizontal melalui jaminan pendapatan yang universal. Meskipun kontroversial, UBI menunjukkan kemungkinan alternatif terhadap sistem distribusi yang ada.

Analisis dalam makalah ini menunjukkan bahwa rekonstruksi konsep manfaat sebagai tujuan keadilan memerlukan sintesis antara kritik Marx terhadap surplus value dengan teori-teori keadilan kontemporer. Problema eksploitasi horizontal yang diidentifikasi Marx tetap relevan, meskipun dalam bentuk yang lebih kompleks. Konsep manfaat harus dipahami bukan sebagai utilitas individual, melainkan sebagai keadilan distributif yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan politik.

Semangat kontra-sistemik Marx tidak boleh dipahami sebagai penolakan total terhadap sistem ekonomi, melainkan sebagai kritik imanen yang bertujuan transformatif. Rekonstruksi konsep manfaat menuntut dekonstruksi terhadap kemapanan ekonomi yang melanggengkan ketidaksetaraan. Hal ini memerlukan transformasi institusional yang mengutamakan partisipasi demokratis dan keadilan distributif.

Implikasi praktis dari rekonstruksi konsep manfaat mencakup reformasi dalam indikator kemakmuran, struktur corporate governance, dan sistem distribusi. Meskipun tantangan implementasi sangat besar, urgensitas transformasi ini semakin mendesak dalam menghadapi krisis ekonomi dan sosial yang sistemik. Konsep manfaat sebagai tujuan keadilan bukan hanya ideal normatif, tetapi juga kebutuhan praktis dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Penulis Indonesiana

2 Pengikut

Parau

Senin, 1 September 2025 14:51 WIB

Mahmudat Ikhwanat Dipanggil Hamidah, Sebuah Anekdot Linguistik

Senin, 1 September 2025 14:50 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

Berita Pilihan

Berita Pilihan 0

0

98

98 0

0